Черная вуаль Смотреть

Черная вуаль Смотреть в хорошем качестве бесплатно

Оставьте отзыв

Город в трауре и соблазне: Петербург как главный свидетель

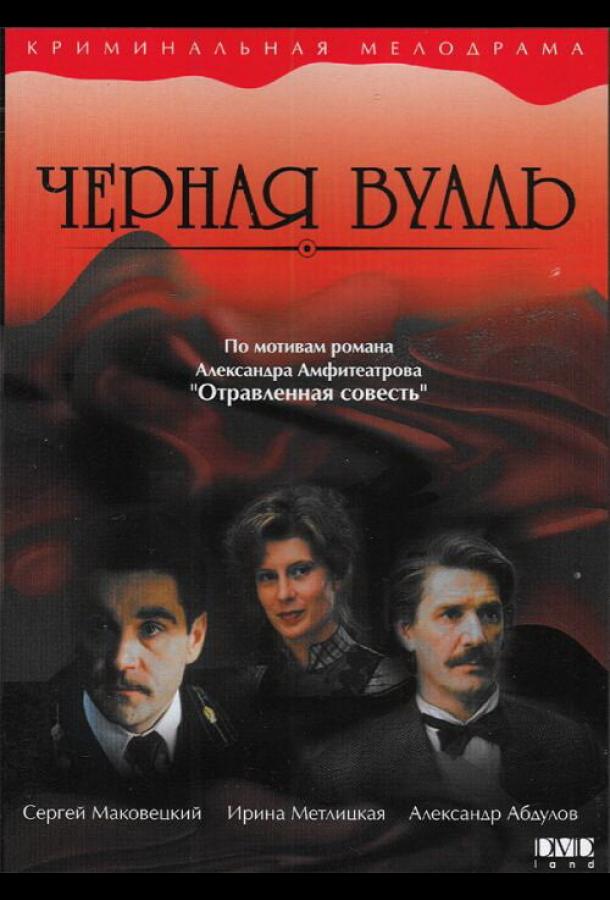

«Черная вуаль» (1995, режиссер Александр Прошкин) — фильм, где криминальная интрига раскладывается на ноты психологической драмы, а Петербург становится не просто фоном, а живым свидетелем и соучастником событий. В этом городе, привыкшем к туманам, всё кажется чуть-чуть завуалированным: лица, намерения, истории. Меценат Андрей Рокшин — богатый, умный, обаятельный, смелый — словно отражает сам город: щедрый и опасный, красивый и коварный. В его доме заканчиваются судьбы, но там же — словно на перекрестке — начинаются новые расследования, новые страсти, новые подозрения. Когда Рокшина находят убитым, Петербург как будто делает глубокий вдох: тишина становится заметной, и каждый звук — шаг следователя, шуршание бумаги, скрип двери — начинает значить больше, чем просто движение воздуха.

Прошкин выстраивает повествование как неброский, но точный обряд: ничего лишнего, только значимое. Смерть Рокшина в его собственном доме — как щель в идеально подогнанной конструкции жизни, где всё было рассчитано на людей, чувства, связи, влияние. Но идеальные конструкции ломаются от неучтенных величин. Именно такой неучтенной величиной становится голубой конверт — вещь, которая врывается в привычный порядок, как холод в теплую комнату. Этот конверт — не просто улика, это сюжетный мета-ключ, который позволяет следователю Синеву и зрителю одновременно увидеть, где ломается ткань благополучия, и что скрыто под слоем светской респектабельности. Голубой цвет словно иронизирует над привычной символикой чистоты: чистоты в этой истории нет — есть иллюзии, и их придется отшлифовывать до крови.

Петербург в фильме дышит светом и тенью. Операторское решение избегает демонстративной «красоты» открыток, предпочитая фактуру комнаты, влажный блеск мостовой, неуютную скупость зимнего света. В такой оптике преступление — не вспышка на шейкерной вечеринке, а закономерный выход напряжения, которое накапливалось в стенах. Мы видим город как совокупность комнат: кабинеты, гостиные, рестораны, редакции, полицейские коридоры. Каждая комната — это чужая версия правды. И следователь Синев, входя, не только ищет отпечатки и противоречия — он считывает психологию пространства: где лежат книги, как расставлены кресла, что спрятано на подоконнике, какие следы оставляет человек, когда думает, что его не заметят. Именно это делает фильм не просто детективом, а исследованием, где преступление — повод потрогать руками человеческую ткань.

Музыкальная партитура работает в унисон с образом города. Здесь нет громких, разрушительных тем; вместо них — легкие, тягучие линии, которые напоминают о давних, не до конца пережитых чувствах. Музыка не подсказывает «кто убийца», она держит нас в режиме внутреннего эхолота: мы слышим собственные догадки и опасения. И потому, когда Синев поднимает голубой конверт, зритель ощущает не столько торжество «улика найдена», сколько дрожь: эту бумагу, возможно, писали руки, которые мы видели, к которым привыкли, которым верили. Петербург умеет делать из красивых рук оружие — и в этом его эстетическая жестокость. «Черная вуаль» показывает, как город приучил своих жителей прикрывать боль кружевами, а преступление — вежливостью.

У фильма особенная атмосфера времени: 1990-е как взгляд в зеркало, где отражается дореволюционный призрак. Щедрость мецената и распад связей, высокий стиль жестов и низкая цена жизни, любовь как роскошь и как валютная спекуляция — всё это соединяется в портрете эпохи, которая одновременно учится свободу и теряет устойчивость. Рокшин — символ этой двойственности. Он помогает и соблазняет, защищает и провоцирует, собирает вокруг себя людей, чьи биографии сшиты из благодарности и зависимостей. И когда он погибает, тонкая нить связей натягивается до звона — и начинает рваться. Следствие, начатое Синевым, — это не просто путь к одному ответу. Это распарывание узора, в котором слишком долго прятали правду.

Голубой конверт и черная вуаль: улики, маски, признания

Голубой конверт — точка входа в головоломку. Он как будто светится на фоне темных, бархатных интерьеров, словно провоцируя взгляд: открой меня, и ты узнаешь больше, чем готов. Что внутри? Письмо, квитанция, схематичный план измены, чей-то расчет, чужая просьба? Фильм держит эту интригу ровно настолько, чтобы мы начали понимать главную вещь: суть улики не в том, что там написано, а в том, кто и зачем это написал, кому адресовано, и почему оно лежало именно там, где его нашел Синев. Улика превращается в карту отношений — с тонкими линиями ревности, лжи, благодарности, злобы. И каждая линия ведет к человеку, на лице которого — своя вуаль. Черная — траурная, закрывающая то, что не хотят показывать; и одновременно — прячущая взгляд, позволяющая смотреть, не открываясь.

Черная вуаль в фильме — символ многослойный. Это женская защита и женская ловушка, это траур и кокетство, это приличие и власть. Вуаль позволяют носить те, кто хочет оставаться в поле зрения, не становясь полностью видимым. Прошкин играет с этим символом, показывая, как вуаль превращает женщину в загадку, а загадка — в рычаг. Отсюда возникает важный мотив: в «Черной вуали» женские фигуры — не украшения сюжета, они — генераторы энергии, которые влияют на поступки мужчин. Рокшин привык, что женские жизни — орбиты вокруг его планеты. Но у каждой орбиты есть свой импульс. И где-то среди кружев и мягких жестов таится жесткая воля, способная изменить чью-то судьбу — или оборвать ее.

Следователь Синев анализирует не только письма и алиби, но и маски. Он людей «слушает лицами». С кем-то он разговаривает мягко, кому-то дает выговориться в тишине, кого-то — обрывает на полуфразе, чтобы поймать интонацию. В отличие от агрессивных «ломателей» из многих криминальных драм, Синев — тихий хищник. Он кормит паузы своим терпением. И именно в паузах выходят наружу подлинные чувства: раздражение, страх, усталость, зависть. Голубой конверт в его руках становится как камертон: он подносит его к разным голосам — и слышит чуть-чуть иной оттенок. Так создается полифония подозрений, когда каждый имеет мотив — и одновременно кажется невиновным.

Внутри фильма есть линия о власти текста. Письма, записки, личные пометки — всё это способ управлять миром, когда действия слишком дорогие или рискованные. Люди оставляют следы на бумаге, потому что бумаге доверяют. Бумага — холоднее слова, она не дрожит, не вспыхивает, не краснеет. Но именно бумага выдаёт то, что слово пыталось скрыть. В «Черной вуали» письмо — как отпечаток души на поверхности дня: неявный, но читаемый. И Синев превращается в читателя, которому приходилось иметь дело с разными жанрами: любовное послание, деловая приписка, клятва, шантаж, благодарность. Он разносит по полочкам эти жанры — и находит, где один замаскирован под другой.

Вуаль же — обратная сторона текста. Если письмо делает чувства предметными, вуаль делает их неуловимыми. Человек под вуалью словно имеет право на параллельную реальность: для тебя я — траур или соблазн; кто я для себя — неизвестно. И потому разоблачение в «Черной вуали» — это не просто выяснение «кто убил», а снятие череды вуалей, за которыми скрывались житейские, болезненно понятные мотивы. Стыд, отвержение, месть, желание вернуть себе контроль, потребность быть замеченным — эти чувства в фильме не презирают, их рассматривают. И чем больше их рассматривают, тем ближе мы к ответу, который, как это часто бывает в хороших драмах, оказывается и простым, и неутешительным.

Андрей Рокшин: благотворительность как искусство влияния

Рокшин — тот редкий персонаж, который «держит» кадр, даже будучи мертвым. Его убили, но разговаривают о нем — все. И каждый рассказывает своего Рокшина. Для одних — спаситель: оплатил лечение, дал работу, выручил из долгов, открыл двери. Для других — искусный манипулятор, который помогал не из доброты, а из расчета: чтобы человек был обязан, чтобы в нужный момент можно было позвонить, попросить, надавить. Для третьих — мужчина-магнит, чье обаяние обезоруживает, а щедрость снимает запреты. Для четвертых — конкурент, у которого слишком много связей, слишком много денег, слишком много свободы. Эта множественность образов создает в фильме эффект «голоса издалека»: мы видим, как личность распадается на впечатления, а впечатления — собираются в улики.

Прошкин не идеализирует меценатство. Его камера осторожна к жестам благотворительности: она замечает, кому дают деньги при свидетелях, а кому — наедине; кому предлагают помощь как «возможность», а кому — как «последний шанс». В этих нюансах прячется и доброта, и тщеславие, и власть. Рокшин любит быть нужным — не только в хорошем, но и в опасном смысле. Быть нужным — значит управлять, дозировать, включать и выключать свет. Такой человек может искренне верить, что делает добро, и одновременно не замечать, как это добро становится уздой. И значит, вокруг него всегда будут люди, чьи чувства варьируются от обожания до тихой ненависти. Это прекрасная среда для преступления: любовь и ненависть живут рядом и легко маскируются друг под друга.

Мужская харизма Рокшина — отдельная тема. Он относится к тем, кто сперва обезоруживает, а потом очаровывает. Он не давит богатством, он им играет. Он не диктует правила, он их предлагает, как будто это всегда твой выбор. Его смелость — не про драки, а про готовность брать ответственность там, где другой отступил бы. Для многих это качество — наркотик. Рядом с таким человеком люди чувствуют себя важными, красивыми, способными на большее. Но любая «доза» имеет обратную сторону. Когда Рокшин перестает быть рядом, наступает ломка. И ломка, как известно, не делает людей благороднее. В этом смысле убийство — может быть следствием не только вражды, но и внезапной пустоты, которую кто-то не смог вынести.

В отношениях с женщинами Рокшин — сложный рисунок. Он умеет дарить ощущение выбора, но невольно лишает его. Он окружает вниманием, но это внимание похоже на мягкий капкан: тепло, удобно, но выход слишком узок. Женская судьба рядом с ним может стать красивой — и зависимой. Он цепляет своей уверенностью, и в этом притяжении всегда присутствует тень — тень власти. Фильм очень деликатно показывает, как эта тень ложится на лица, как в улыбке прячется просьба, как за словами «я сделаю все, чтобы тебе было хорошо» слышится невысказанное «и чтобы ты была моей». Не обязательно в буквальном смысле. Быть «моим» у Рокшина — значит быть частью его системы. А система всегда требует платы.

И потому в расследовании Синева образ Рокшина — главный лабиринт. «Кому было выгодно?» — слишком грубый вопрос для такого героя. Правильнее: «Кого Рокшин сделал собой?» Там, где какой-то человек потерял границу между «я» и «мы», возникает смертельно опасная точка. Убийство становится способом вернуть себе собственный голос — страшным, преступным, но психологически объяснимым. «Черная вуаль» не оправдывает зло, но объясняет, как оно растет на почве хороших намерений, смешанных с властью. И это — один из самых больных выводов фильма.

Следователь Синев: тихая методика правды

Синев — герой другого темперамента. Он не блещет эффектной харизмой. Его оружие — внимательность, выдержка, способность разбирать узел, не рвать. В кадре он часто молчит. Но это молчание — не пустота. Он молчит, чтобы дать словам другого человека проявить структуру. Он умеет отделять важное от шумового — детали от театральных жестов, факты от эмоций. Эта методика делает его опасным противником и безопасным собеседником — редкое сочетание, в котором люди расслабляются и… оговариваются. В одном из ключевых эпизодов он возвращается к свидетелю с «тем же вопросом, но другими словами» — и именно интонация выводит на поверхность противоречие, которое ранее не замечали.

Важна и его этика. Синев не стремится унизить. Для него признание — не победа, а необходимость, печальная и рабочая. Он не прилюдно празднует удачи, не любит театральных разоблачений. В этом — доверие к делу, а не к славе. Такой герой, сталкиваясь с фигурами вроде Рокшина, видит не идолов и не бесов, а людей. Он не поддается обаянию и не ищет мщения. Он собирает мир обратно из осколков: часовая работа, скрупулезная, почти домашняя. Фильм показывает его как человека, который выбрал ремесло против хаоса. И в 1990-е, когда режутся старые узоры, такое ремесло становится красной нитью — на него держится ткань повседневной справедливости.

Синев тонко работает с пространством. Он знает, где поставить стул, чтобы собеседник сидел против света, как расположить папку на столе, чтобы та «случайно» открылась на нужной странице, когда человек потянется за сигаретой. Он замечает мимику «на полсекунды»: как дергается глаз, как жмется губа, как человек берет паузу не в конце, а в середине фразы. Эти микроданные — как пыль, из которой у Синева складывается рельеф правды. Голубой конверт в его технологии — не финальный козырь, а тест на согласованность версий. Он предъявляет его не сразу и не всем, он выбирает момент, когда у человека уже нет ресурса поддерживать маску.

Личная история Синева проглядывает редко, но ровно настолько, чтобы мы доверяли его мотивации. У него нет азарта охотника — есть привычка мастера. Он устает, он сомневается, иногда ошибается. И именно ошибки делают его убедительным: он умеет возвращаться, признавать, что поспешил, пересматривать выводы. В финале работа следователя — это всегда разговор с собственной совестью: ты собрал всё? ты никого не сломал зря? ты не поверил слишком легко? «Черная вуаль» не делает из Синева рыцаря без страха и упрека, но показывает, как в эпоху постсоветской турбулентности такой человек становится опорой. Его тихий стиль — это контрапункт к шумным нравам времени, и на этом контрасте фильм приобретает пронзительную актуальность.

В отношениях с женскими персонажами Синев делает то, чего не умеет Рокшин: он оставляет пространство. Он не подбирает чужие смыслы, не формулирует за собеседниц их чувства, не торопится с оценками. И именно это «пустое место» внутри диалогов часто становится полем, на котором всплывает невидимое. Женщины в фильме, сталкиваясь с ним, словно получают право на собственную версию — не оправдательную, не враждебную, а человеческую. В нескольких коротких сценах видно: он умеет слушать так, что люди начинают слышать себя. А это, в конечном счете, и есть дорога к признанию, которое не нужно вырывать силой.

Женские голоса под вуалью: любовь, страх, расчет

«Черная вуаль» строит одну из самых тонких галерей женских образов в российском кинематографе 1990-х. Здесь нет «функций» на вторых планах. Каждая героиня — отдельная перспектива на Рокшина, на город, на время. Кто-то пришел к нему за теплом и получил зависимость. Кто-то — за шансом и нашел в обмен собственную тень. Кто-то не пришел, но был увлечен в орбиту через друзей, через работу, через случай. И черная вуаль — не столько атрибут траура по убитому, сколько метафора их историй: закрытые глаза, открытые губы; видимость честности, безопасность полутона. Женщины в фильме смотрят прямо, но говорят в сторону — не потому что хитрят, а потому что прямой взгляд слишком дорог.

Любовь в этой вселенной — риск. Полюбить сильного мужчину — значит принять правила, которые могут не совпасть с твоими. Полюбить слабого — значит взвалить больше, чем можешь. Полюбить свободного — значит потерять опору. И ни один выбор не гарантирует счастья. Фильм отказывается от романтической утешительности: «правильной» в любви оказывается не стратегия, а честность перед собой. Именно поэтому так пронзительно звучат сцены, где героини снимают с лица привычную улыбку и на секунду «проваливаются» в усталость. В этой усталости — не поражение, а ядро достоинства. Они знают цену подаркам, они умеют считать долги, они слышат в чужой доброте нотку контроля — и всё равно идут, потому что иного пути часто нет.

Страх — второе имя женских историй. Страх остаться одной, страх бедности, страх унижения, страх некрасивой правды. Этот страх не делает их слабее в глазах фильма. Он делает их реальными. И когда кто-то из них может быть причастен к преступлению, зритель не спешит с осуждением. Потому что «Черная вуаль» честно показывает, сколько сил уходит на то, чтобы просто выжить красиво. А расчет — это не порок, а навык, без которого в Петербурге с его холодной благородностью и теплой коррупцией сложно не раствориться. Некоторые героини учатся считать давно. И где-то между арифметикой выживания и алгеброй чувств возникает формула, ведущая либо к спасению, либо к краю.

Разговоры женщин с Синевым — маленькие пьесы, в которых паузы длиннее реплик. Они не играют в «слабых» и «сильных», они выбирают нужную маску, чтобы сохранить себя. И даже в момент, когда истина подступает слишком близко и вуаль вот-вот слетит, фильм не смакует разоблачение. Он показывает право на тайну. Это не романтизация преступления, а защита человеческого ядра: никто не обязан отдавать себя целиком на съедение обстоятельствам. В этом этическом выборе и кроется сила ленты. Она позволяет женщинам оставаться субъектами, а не объектами — даже тогда, когда сюжет тянет их в сторону символов.

И наконец — ревность и месть, две тени, без которых нельзя объяснить криминальную интригу. В «Черной вуали» они не грандиозны, не барочные. Они тихи. Ревность похожа на холод в комнате, который вдруг замечаешь. Месть — на ровный, аккуратный жест, сделанный без удовольствия. Эта бытовая природа темных чувств и делает их убедительными. Когда правда, наконец, оформляется, зритель видит не злодеяние ради злодейства, а закономерный, страшно человеческий шаг. Так работает хорошее кино нуара: оно не про монстров, оно про людей, у которых маски и лица со временем перепутались.

Послевкусие вуали: правда без триумфа

Финал «Черной вуали» — не салют, а тихий хлопок расправленной ткани. Тайна перестает быть секретом, но не становится легче. Прошкин избегает морализаторства: никакой «кармы» в лоб, никакого «вот вам урок». Вместо этого — чувство, что с города сняли еще один слой прозрачной пыли, а под пылью — всё те же лица, всё те же желания, всё те же опасные игры. Следователь Синев делает свою работу, но «победителем» себя не чувствует. Он заклеивает конверт, закрывает папку, гасит свет — и в этом жесте больше трагизма, чем в любом пафосном монологе. Потому что правда в таком мире — это всегда крошечная победа над хаосом, оплаченная чьей-то болью.

Фильм оставляет с важными вопросами. Можно ли отделить благотворительность от власти? Где проходит граница между помощью и управлением? Почему в городах, подобных Петербургу, эстетика столь часто становится соучастницей этики? И есть ли способ любить так, чтобы никого не превращать в должника? Эти вопросы не получают окончательных ответов — и не должны. «Черная вуаль» не закрывает тему, она ее открывает. Она предлагает зрителю увидеть в привычных, «красивых» обрамлениях те маленькие уступы, на которых растут преступления. И — может быть — стать внимательнее к собственным вуалям, которые мы надеваем, когда боимся себя.

С точки зрения формы фильм аккуратно отдает дань жанру. Здесь есть и преступление с загадкой, и предмет-ключ, и круг подозреваемых, и следователь, чья методика — зеркало для зрителя. Но за правилами жанра неизменно выступает психологическая правда. Никто не превращается в архитип до конца, никто не остается картоном. Даже эпизодические персонажи будто проживают вне кадра жизнь, которая не начинается и не заканчивается сценой. Это делает пространство фильма плотным: улик мало, но смыслов много; жестов немного, но у каждого — реверберация.

И если попробовать сформулировать, что остается после титров: ощущение города, в котором умение красиво жить всегда рядом с умением красиво лгать; память о мужчине, которого любили и ненавидели за одно и то же качество — способность быть центром; уважение к следователю, который выбирает трудное ремесло не громче обстоятельств; благодарность к женщинам, которые сохраняют достоинство даже тогда, когда мир требует от них роли. Черная вуаль — не только траурный аксессуар, но и инструмент видения: иногда, чтобы разглядеть правду, нужно на секунду прикрыть глаза — а потом открыть их уже другими.

Эхо ремесла: почему фильм остается важным

За прошедшие десятилетия «Черная вуаль» не устарела. Напротив, время подсветило её темы: тонкую грань между помощью и контролем, ответственность харизматичных лидеров, цену молчания и силу маленьких жестов. В эпоху социальных медиа и громких разоблачений фильм напоминает о достоинстве тишины, в которой рождается точность. О том, что истина — не шоу, а работа. О том, что уважение к сложности человека — не слабость, а метод.

И, пожалуй, самое ценное — урок взгляда. Прошкин предлагает смотреть не только на событие, но и на среду, в которой оно стало возможным. Нить, которой сшит этот мир, — из зависимостей, благодарностей, маленьких сделок. Разорвать её трудно, но можно учиться не делать новые стежки. Для этого нужны люди вроде Синева — и зрители, готовые выдерживать паузы, в которых слышно больше, чем в самых громких признаниях. «Черная вуаль» — фильм о том, как из молчаливых деталей складывается громкая истина, и как важно не перепутать вуаль с заслоном, а голубой конверт — с финалом. В любой истории есть еще одна страница — и она чаще всего чистая. Что на ней появится — решаем мы.

И да, за пределами сюжета остается то, что трудно измерить: интонация. Интонация уважения к зрителю и к героям. Интонация недоверия к простым ответам. Интонация любви к городу, который умеет быть прекрасным и жестоким, не изменяя себе. Эта интонация — главный «след» фильма. Она остается в воздухе, как аромат, и заставляет задуматься: сколько в нашей жизни голубых конвертов, которые мы не открываем из страха, и сколько черных вуалей, которые мы носим, считая их украшением.

В этой тишине — смысл. В этой вуали — правда. А между ними — человек, который все еще способен выбрать.

Оставь свой отзыв 💬

Комментариев пока нет, будьте первым!